会社を設立するときには、株式会社で設立するか持分会社と呼ばれるような株式会社とは性質の異なった会社を設立することのどちらかを選択する必要があります。そのため、自分が持分会社か株式会社のどちらで会社を設立した方が良いのか判断できるように、この記事では、持分会社と株式会社の違いやそれぞれの設立時に必要となる手続きや費用を比較しながら解説しています。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

目次

持分会社とは何か

持分会社とは「合名会社・合資会社・合同会社」の3種類の会社の総称です。株式会社とは主に、出資を行なった人と経営者との関係の違いから分けて考えられています。

持分会社と株式会社はどちらも「法人格」を持てることは共通しているのですが、明確に異なる点があるので持分会社と株式会社の違いは、以下で解説していきます。

持分会社と株式会社の違い

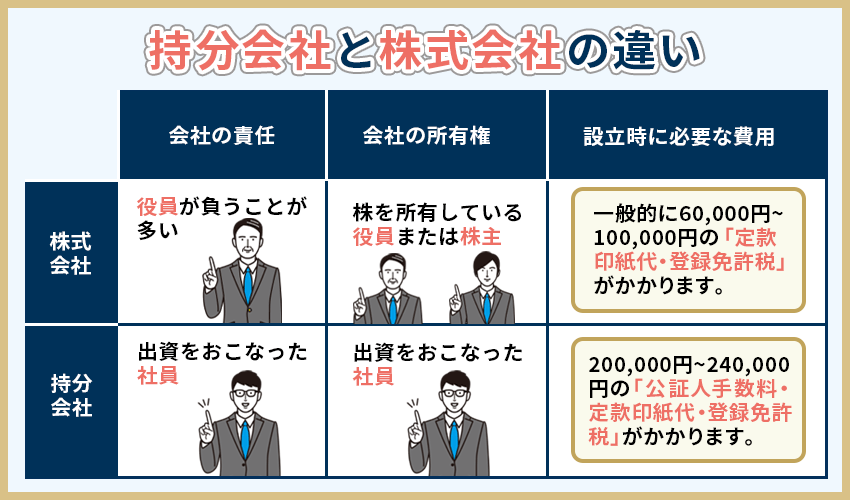

持分会社と株式会社の違いは、主に会社の責任や所有権、定款に記載すべき項目の2つが異なります。

ここでは、この2つの違いを解説していきます。

会社の責任や所有権の違い

持分会社と株式会社の違いの一つとして、挙げられるのが「会社の責任と所有権の違い」です。

ここでの責任は、株式会社のときには会社の経営が傾いたときや売上が著しく落ちたときの責任は役員が負うことが多いです。反対に、持分会社では出資をおこなった社員(従業員とは違う)が経営権を持っているために、責任を問われます。

所有権に関しては、株式会社の所有権は「株を所有している役員または株主」が持っており、持分会社の所有権は「出資をおこなった社員」がもっている違いがあります。

持分会社は、経営などに関しても株式会社と比べて自由度が高いです。しかし、自由度が高いので社員同士でコミュニケーションが適切に取れていなかったり、関係が悪い場合にはトラブルへと発展してしまうことも多くあります。出資をおこなった社員がその会社の経営に関与したり、利益分配の権利を持てることは、持分会社のよいところでもあり、悪いところでもあります。

無限責任社員・有限責任社員に分けられる

持分会社では出資をおこなった社員が会社の責任を負うと前述しましたが、この責任の範囲も2つに分類されるため、ここで詳しく解説します。

合同会社の社員は、有限責任社員に分類できます。この有限責任社員とは、会社を設立するときに出資した額を上限に、その責任を取る義務がある社員のことをいいます。出資をおこなった全員が業務を執行する代表者になれますが、株式会社と同様に定款で代表者を決めることもできます。

反対に、合名会社の社員はすべて無限責任社員に分類され、出資をおこなった全員が無限責任を負います。もし、会社が経営不振などによって破産したときなどには、個人の財産を使ってでも会社の借金を支払う義務があります。合名会社では出資者がこのような重い責任を負うために、全員が会社の業務を執行する代表者となります。

合資会社では、この有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が混在します。そのため、会社の設立に中心的に関わった人物が無限責任社員となって、会社の業務を執行していきます。合資会社での有限責任社員は、会社設立の際に出資をし援助をおこなったような扱いになるので、もし会社が破産などをしても個人の財産を使って借金の返済をおこなう必要はありません。

定款に記載すべき項目が異なる

持分会社では社員の責任を「無限責任社員・有限責任社員」と分類するために、株式会社と比べて定款に記載すべき項目が異なります。

以下で、株式会社の場合と持分会社の場合に分けて解説していきます。

株式会社の場合

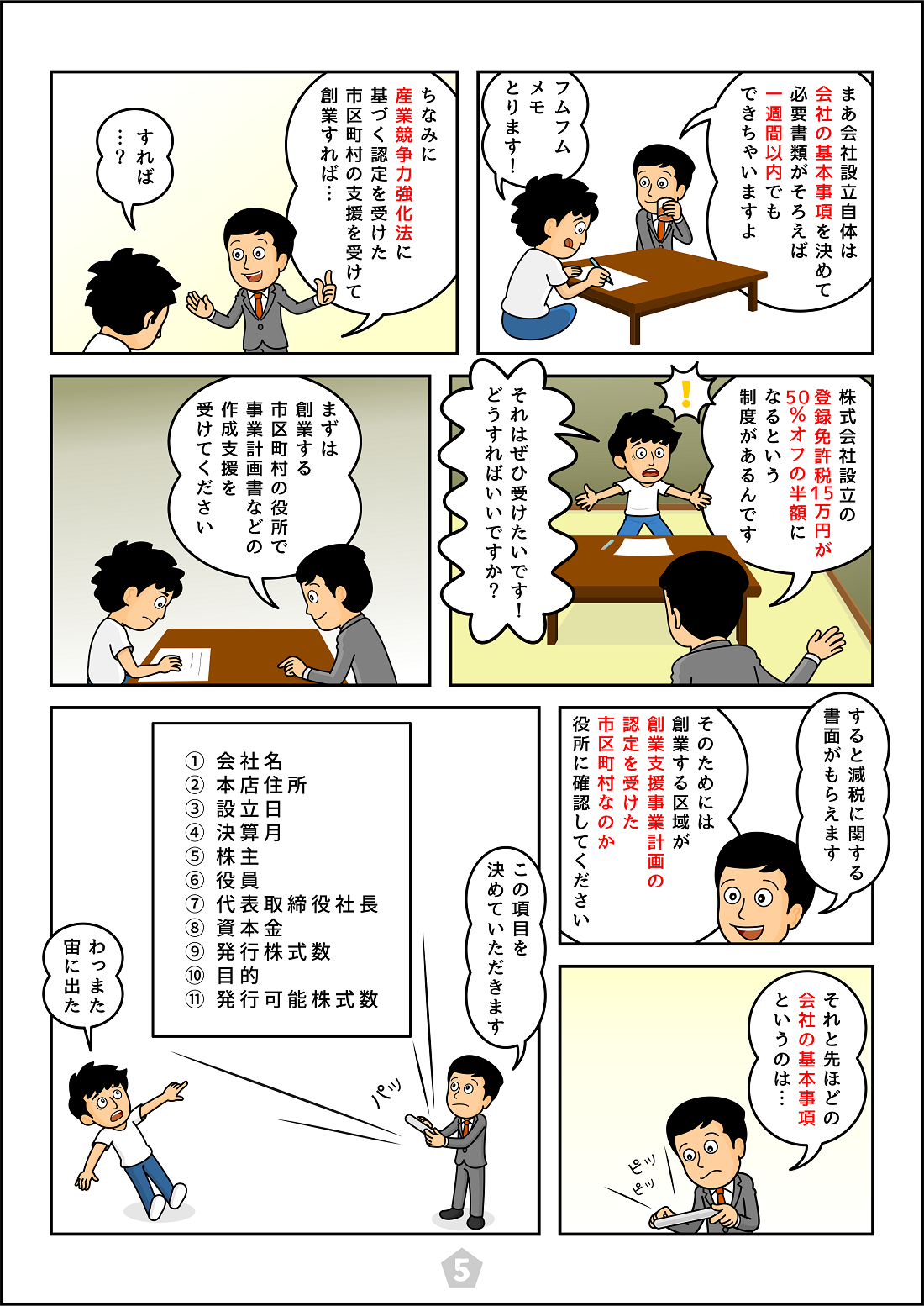

株式会社の定款に記載すべき項目は以下になります。

- 目的

- 商号

- 本店の所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またははその最低額

- 発起人の氏名または名称及び住所

持分会社の場合

持分会社の定款に記載すべき項目は以下になります。

- 目的

- 商号

- 本店の所在地

- 社員の氏名または名称及び住所

- 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれかであるか

- 社員の出資の目的及びその価額または評価の標準

設立時に必要な費用が異なる

持分会社と株式会社では、設立時に必要となる費用も異なります。

持分会社を設立するときには、一般的に60,000円~100,000円の「定款印紙代・登録免許税」がかかります。反対に、株式会社を設立するときには、200,000円~240,000円の「公証人手数料・定款印紙代・登録免許税」がかかります。

そのため、費用をなるべく安く会社を設立したいときには、持分会社で設立することをおすすめします。さらに、株式会社には決算公告の義務がありますが、持分会社にはないためランニングコストも安く抑えられます。

持分会社の社員の責任について

持分会社での無限責任社員は、会社の債権者に連帯する形で無限の責任を負う義務があります。反対に、合資会社での有限責任社員は、会社の債権者に連帯して責任を負う義務はありますが、出資をおこなった金額を限度とされています。

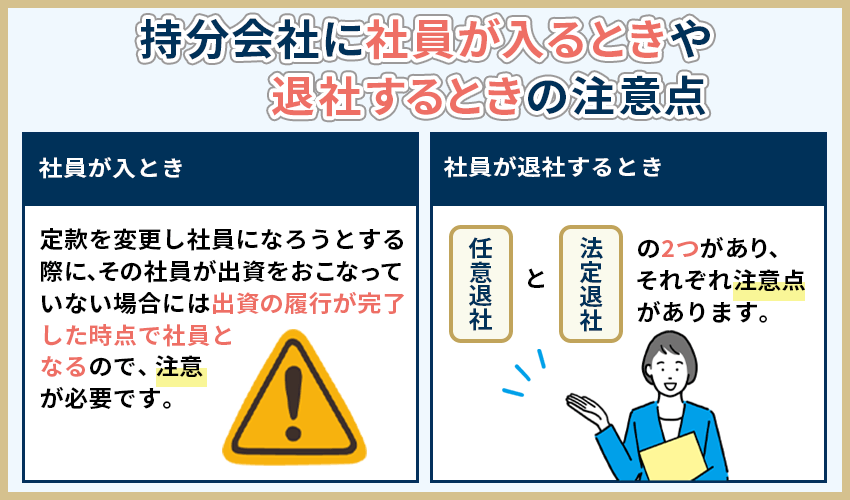

持分会社に社員が入るときや退社するときの注意点

持分会社では、持分の全部または一部を譲り受けた人は持分会社の社員となれます。また、定款を変更すれば新たに社員を加入させることもできます。しかし、定款を変更し社員になろうとする際に、その社員が出資をおこなっていない場合には出資の履行が完了した時点で社員となるので、注意が必要です。

反対に、持分会社での退社は、会社存立中に社員が持分を絶対的に喪失することを指します。この退社にも「任意退社・法定退社」の2つがあり、任意退社の場合では6ヶ月前までに退社の予告が求められます。

2つ目の法定退社は「定款所定の事由・総社員の同意・死亡・破産手続き開始の決定・後見開始の審判・除名」などによっておこなわれます。

退社と一言で表しても、任意退社であるか法定退社かの2つに分けて、どのような退社になるのかによって求められることも変わるので理解しておく必要があります。

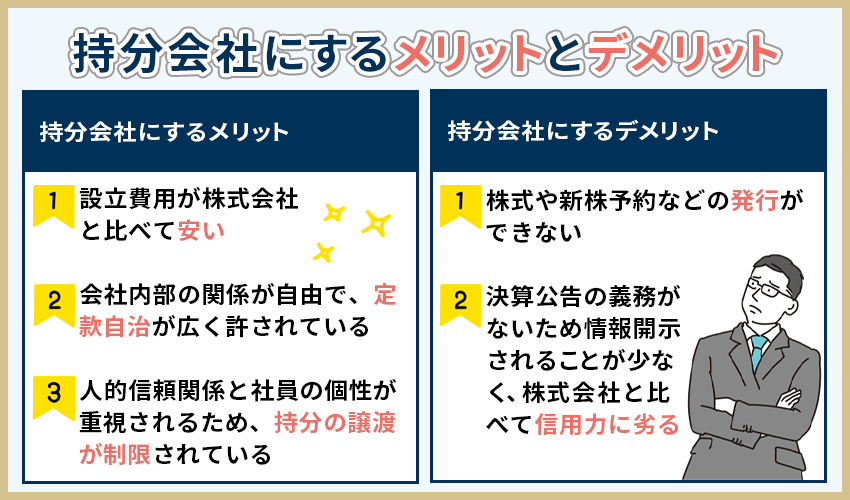

持分会社にするメリットとデメリット

持分会社は株式会社に比べて、安く設立できたり自由度が高いことがメリットとして挙げられますが、デメリットもあります。そのため、ここでは持分会社にするメリットとデメリットの双方を解説していきます。

持分会社にするメリット

持分会社にするメリットは大きく3つあります。

- 設立費用が株式会社と比べて安い

- 会社内部の関係が自由で、定款自治が広く許されている

- 人的信頼関係と社員の個性が重視されるため、持分の譲渡が制限されている

上記のような理由で、持分会社は一般的に小規模の事業をおこなう際に向いている組織となっています。

持分会社にするデメリット

反対に、持分会社にするデメリットを2つ挙げます。

- 株式や新株予約などの発行ができない

- 決算公告の義務がないため情報開示されることが少なく、株式会社と比べて信用力に劣る

そのため、将来的に事業を大きくしていきたいなどと考えている方には、あまり向いていないです。

持分会社と株式会社の設立時の手続きを比較

持分会社と株式会社では設立時に必要な手続きも異なります。手続きに関しても理解しておかなければ、持分会社と株式会社のどちらで会社を設立するかを決めることが難しいこともあるでしょう。

そのため、以下で持分会社と株式会社の設立時の手続きを比較しながら解説していきます。

持分会社の設立手続き

合同会社を含む持分会社では、株式会社と比べると設立手続きが簡単です。定款の作成、出資の履行、そして設立登記など共通する手続きも多いですが、定款の記載内容や作成後の認証、出資の履行で株式会社との違いが出てきます。これらのことが結果として設立にかかる費用を下げ、持分会社を設立するメリットにもなっています。

以下で、会社設立に必要な定款作成から説明します。

持分会社では社員になる者が定款を作成し、この全員が署名または記名押印します。

注意すべきポイントは株式会社で言う社員とここでの社員は異なることです。株式会社の社員は株主であり、実際の業務を執行する者とは限りません。これに対して持分会社では出資をおこなった社員が業務の執行をし、基本的にその全員が代表者です。

定款の記載事項としては「目的」や「商号」など、株式会社と共通するものも多いですが、「社員の氏名または名称および住所」、「社員の責任の別」「社員の出資の目的およびその価額または評価の標準」などの事項は株式会社には存在しない事項です。

「社員の責任の別」とは、有限責任か無限責任を示し、社員の全員につき無限責任と定めれば合名会社、双方を定めれば合資会社、そして全員を有限責任とすれば合同会社になります。

出資は合名会社と合資会社の場合、履行の時期などを自由に定めることができます。さらに、無限責任社員は出資の目的を「信用」や「労務」とできるため、この2つの会社は定款の作成から設立登記の申請、会社設立までにかかる時間をかなり短くできます。

合同会社の場合、定款の作成後設立登記までに金銭の払い込みをしなくてはなりません。なぜなら、合同会社では社員の全員が有限責任であり、会社債権者保護のために引き当てとなる会社財産を確保する必要があるからです。

こうして、出資の履行が終われば本店の所在地の設立の登記をして合同会社が設立されます。

株式会社の設立手続き

株式会社を設立するにはまず定款を作成し、株主の確定、会社機関の具備、そして設立登記をすることによって法人格の取得、つまり会社が成立します。また、設立時の株式引受によって発起設立か募集設立かに方法が別れます。

発起設立では発起人がすべての株式を引き受け、募集設立では発起人が一部の株式を引き受け、残りの部分は株式引受人を募集する形で会社設立を進めていきます。しかし、どちらにしても定款の作成や設立登記を要するなど、おおまかな流れに違いはありません。

株式引受以外に異なるポイントとしては、発起設立であれば設立時役員などの選任を発起人の議決権の過半数によってできますが、募集設立の場合は創立総会の招集から始めなければなりません。

そこで設立にかかる役員の決定など、意思決定をしていきます。創立総会とは会社設立前の株主総会のようなものです。設立時取締役が定まれば、この過半数をもって設立時代表取締役の選定を行います。

その後、出資の履行や設立登記をして株式会社が設立すれば、発起人や株式の引受人は株主となり、設立時役員などはそのまま会社の役員となります。

まとめ

合同会社と株式会社とでは有限責任であるという点で共通していますが、定款への記載事項や、認証が合同会社では必要ないこと、そして設立にかかる費用にも差が出てきます。

また株式や株主が存在せず、社員が経営者になることで意思決定なども迅速にでき設立の手続きもスムーズに進められます。

合同会社設立をするうえでこれらはメリットになりますが、株式会社や持分会社などの組織の決定にはその後の経営なども考慮し慎重に決めるようにしましょう。

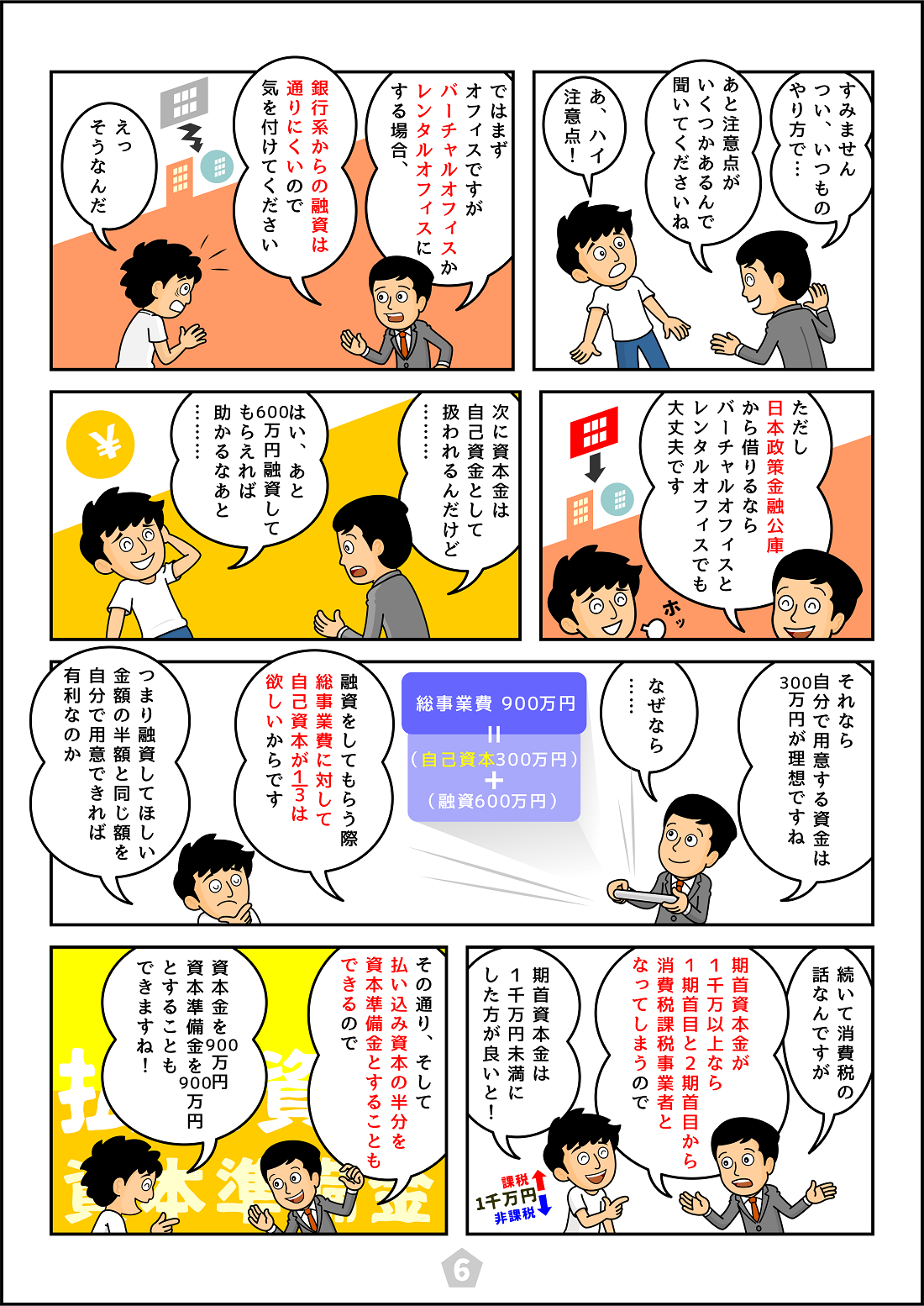

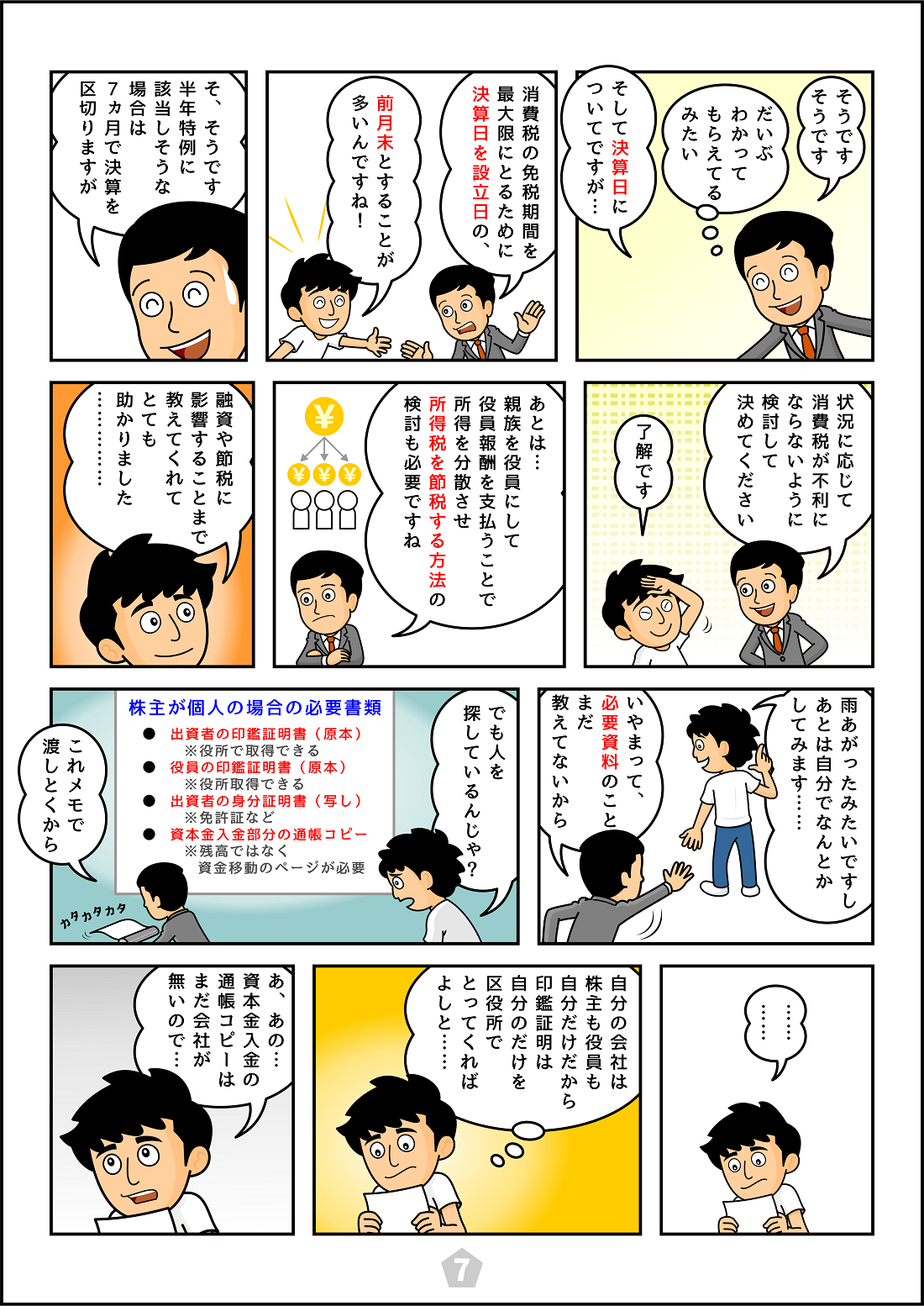

会社を設立するときには、税理士に相談することをおすすめします。なぜなら、税理士に相談すれば、税金の関わることの情報提供が受けられたり、創業時に利用できる「創業融資」や助成金・補助金などの申請をサポートしてくれたりするメリットがあります。

会社設立時には、事業での利益も早く安定させるために経営者が多忙になることも多いです。そのため、税理士のサポートを受けたい方も多くいらっしゃいます。そのような方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

持分会社に関するよくある質問

持分会社にするメリットは?

持分会社にするメリットは大きく3つあります。

- 設立費用が株式会社と比べて安い

- 会社内部の関係が自由で、定款自治が広く許されている

- 人的信頼関係と社員の個性が重視されるため、持分の譲渡が制限されている

持分会社にするデメリットは?

持分会社にするデメリットは以下の2つです。

- 株式や新株予約などの発行ができない

- 決算公告の義務がないため情報開示されることが少なく、株式会社と比べて信用力に劣る

持分会社の社員の責任について教えてください

持分会社での無限責任社員は、会社の債権者に連帯する形で無限の責任を負う義務があります。反対に、合資会社での有限責任社員は、会社の債権者に連帯して責任を負う義務はありますが、出資をおこなった金額を限度とされています。

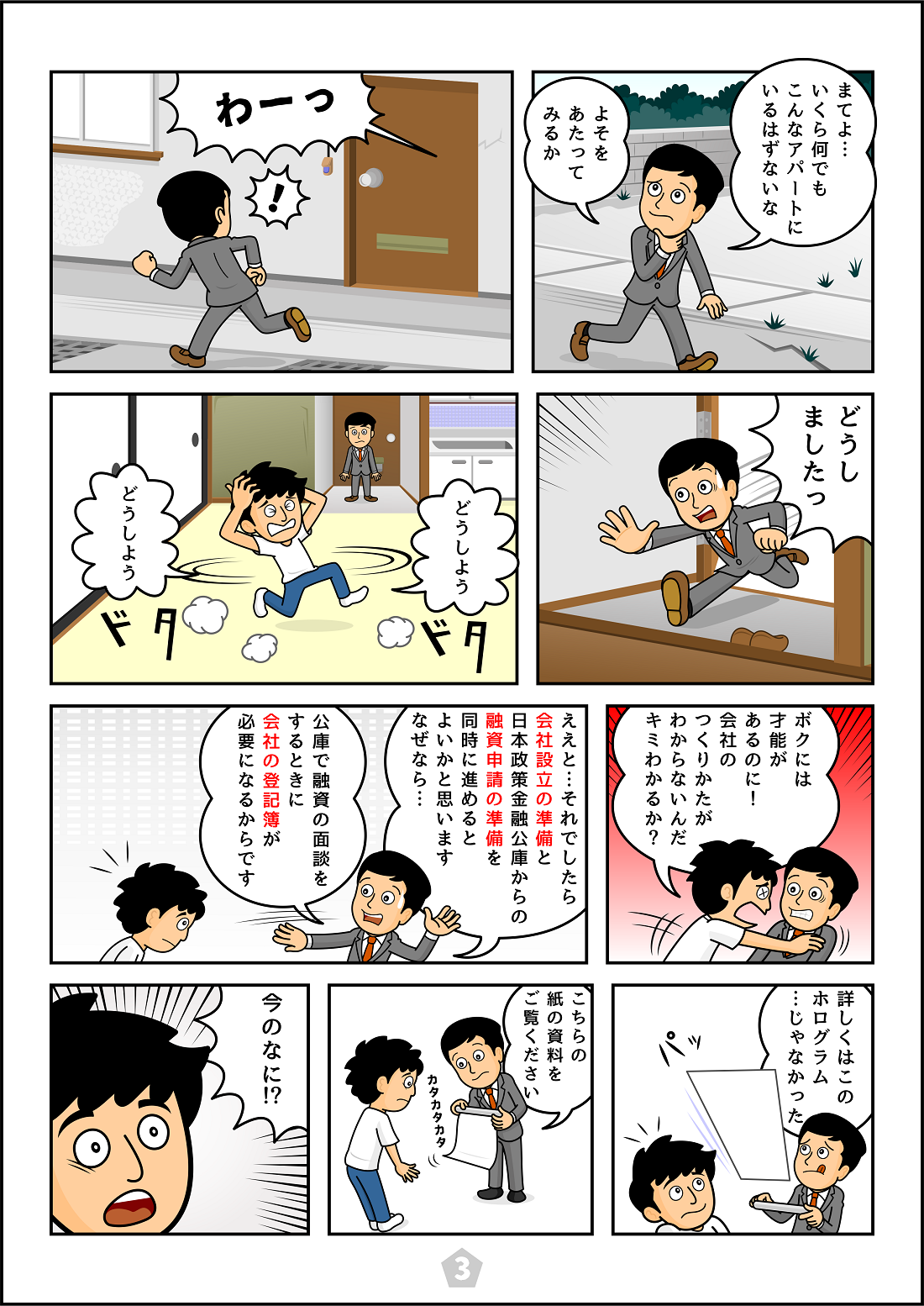

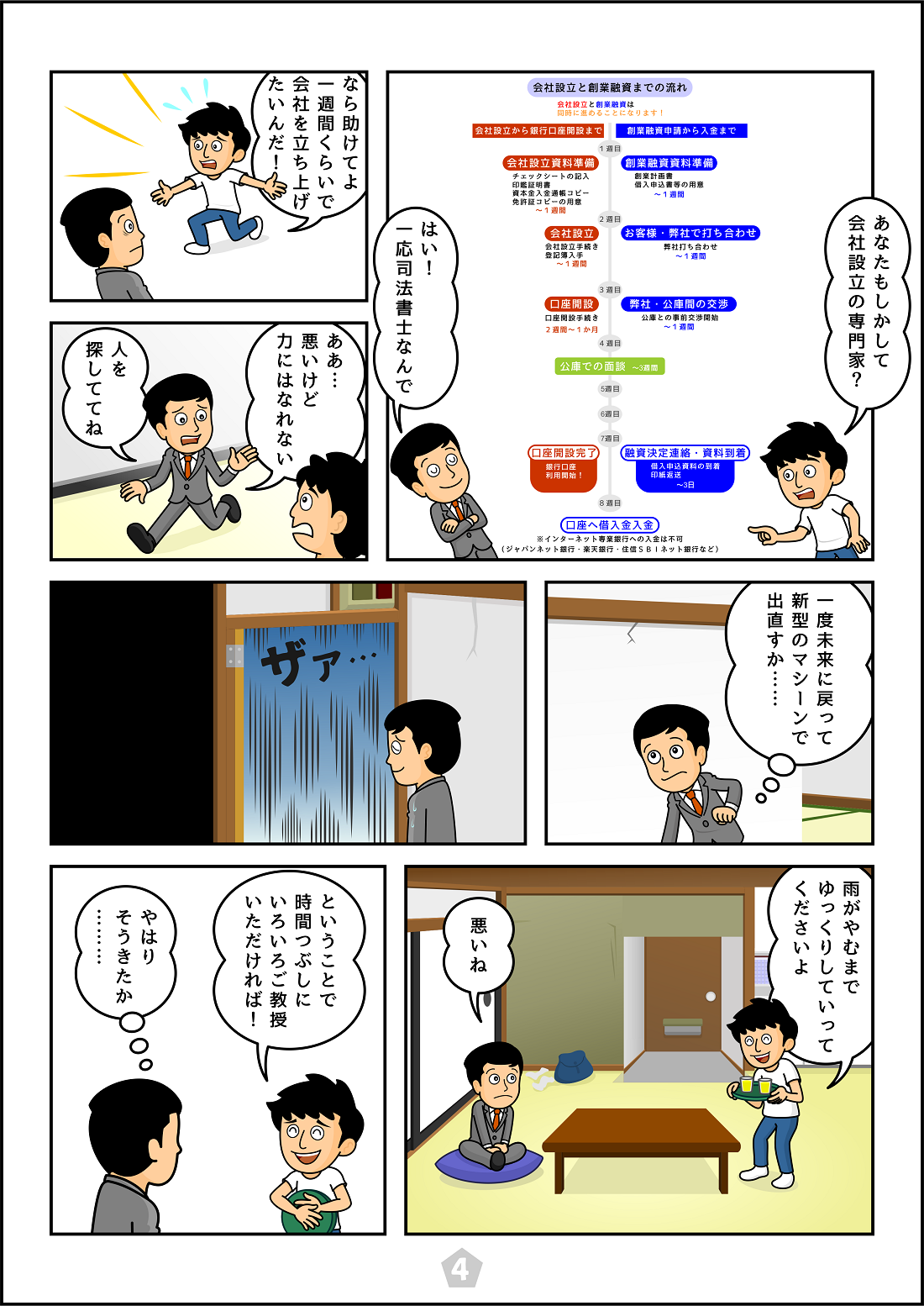

漫画

税理士登録:2007年

税理士登録番号:107222

2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社

2016年 sankyodo税理士法人に代表社員として参画

今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。

CLOSE

CLOSE